- 日本最大の野外フェスティバルとして親しまれるFuji Rock Festival。乱立したフェスティバルが生き残りをかけてせめぎ合う中、ロック、ダンスからワールド・ミュージックまでジャンルレスな音楽性で来場者を魅了し続け、昨年で20周年の節目を迎えた。雄大な自然に囲まれたスキーリゾートに組まれる大小10を超えるステージには、200組以上の国内外のアーティストが出演し、3日間で約12万人が来場する。その評判は国内のみならず海外にも伝わり、フェスティバルの格付けメディア『Festival250』によって堂々の3位に選出されたことも話題になった。

2017年のFuji Rockは晴れ間が覗く空模様で幕を空けたが、UKのソウルシンガーRag'n'Bone Manやダブリンのエレポップの新鋭Edenのパフォーマンスをチェックしていると、早々に大雨に見舞われた。ここ数年天候に恵まれていたFuji Rockだが、本来天候の変わりやすい山の中での雨対策は必須だ。屋根のあるRed Marqueeに入るとGallantが甘美な歌声を響かせている。オーディエンスの心を打ったのは日本への特別な想いを相当勉強したであろう日本語で語る姿のみならず、轟くようなファルセットのたびに思わず鳥肌が立つ。R&Bの未来を担う無二の才能は畏怖の念すら感じさせた。続いて奥地のField Of HeavenではFather John Mistyのステージを堪能した。シニカルな目線で愛と人生を歌う姿は、シンガーというよりも舞台役者のように楽曲それぞれが持つストーリーを描き出していく。甘く切なくユーモラスなドラマは、空が表情を変えていく黄昏時のシチュエーションにマッチし、ロマンチックなひとときを演出していた。

Green Stageに戻る道すがら、The xxの”Crystalised”が聞こえてくる。2013年にはWhite Stageのトリを努めた彼らが一段と大きくなって戻ってきた。少し前ならこの大舞台にはいささかシンプル過ぎたかもしれない彼らのサウンドは、新作"I See You"でよりダンスミュージックとの親和性を高め、ライブでも過剰な装飾をすることなくそのダイナミズムを格段に増すことに成功している。その契機になったであろうJamie xxのソロ作の"Loud Place"から"On Hold"の流れは、ダンスミュージックのアーティストと比較しても遜色ないグルーヴで、その進化を印象づけた。続いてGreen StageにはヘッドライナーのGorillazが登場した。カートゥーンバンドとして始動したGorillazも文字通り二次元に留まらないほどにスケールアップし、大所帯で総掛かりのエンターテイメントを繰り広げる。Damon Albarnを筆頭に、コーラスのメンバーやシカゴ・ハウス好きにはなじみの深いJamie Principleといったゲスト陣が代わる代わる先頭に立つ見どころ満載のステージで、祝祭の初日を賑やかに締めくくった。

2日目も終日雨模様が続いた。もちろん晴れるに越したことはないが、手慣れた様子のフジロッカーは悪天候さえも楽しんでいるように見える。そんなFuji Rockと雨のシナジーを象徴していたのが、夕時にスタートしたThe Avalanchesだ。サンプリング主体のデュオによるバンド編成のセットは、コール&レスポンスで盛り立て、The ClashやBeatlesのようなロッククラシックを挟む心憎い演出で、雨の降りしきるGreen Stageをダンスフロアへと変貌させていく。最後の"Since I Left You"では皆が一斉にジャンプし、色とりどりのレインウェアが飛び跳ねる様は実に壮観であった。続いてWhite Stageに向かうと、カルフォルニアのヒップホップバンド、Death Gripsのライブが始まる。歪んだノイズと激甚のドラムに怒気を含んだラップが一体となって大きな熱量を生み出し、オーディエンスに襲いかかるように押し寄せる。殺気に煽られるかのようにステージ前ではモッシュやダイブが次々と巻き起こった。その鬼気迫るパフォーマンスに、破天荒なエピソードで知られる彼らを怖いもの見たさで集まった聴衆すらも釘付けにしていたようだ。

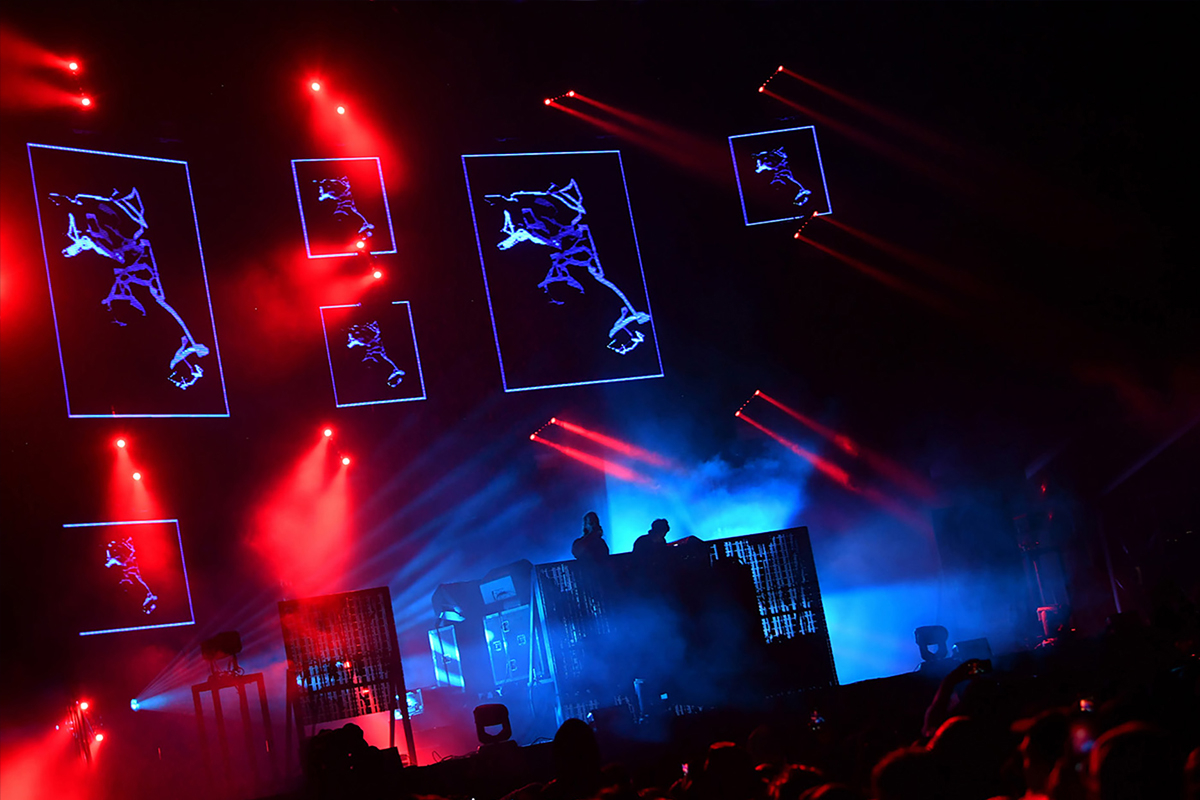

破天荒という意味では2日目のヘッドライナーであるAphex Twin抜きには語れない。かつて初回のFuji Rockに出演した際はステージ上の犬小屋の中でプレーしたという逸話が残っているのだから、何が起きてもおかしくない。雨足が強まる中、毒気を全面に押し出したセットではオーディエンスが一気に離れてしまう不安もあったが、ボトムヘビーなブレークビーツで幕を開けたパフォーマンスは次第にイーブンキック主体のソリッドなテクノへと遷移し、レーザー、ストロボといった視覚効果と相まって、Green Stageを深夜のクラブにいるかのように錯覚させる。映像でも日本の政治や芸能に関する時事ネタを織り交ぜ、そのサービス精神が不気味なほど。と思えば終盤にはちゃぶ台を返すかのごとく狂気のノイズを暴力的にぶちまけた。結局我々は手のひらで踊らされてのだ。やはりRichard、食えない男である。

Aphex Twinに翻弄される中、俄かにWhite Stageに向かう人が増え始める。何分Fuji RockにおけるLCD Soundsystem待望の声は大きい。再始動後の初来日であることはもちろん、活動休止直前の2010年出演時は裏の時間のGreen StageにAtoms For Peaceの世界的に貴重なライブが控えており、泣く泣く切り上げたものも多かったのだ。そんな思いを知ってか、スタートから「時は来た」と歌う"Us v Them"で我々をミラーボールの下に迎え入れ、熱のこもったボーカルと小気味よいグルーヴでダンスへの渇望を爆発させる。キャリアを総括した選曲に新曲を交えた渾身のフルセットに、オーディエンスは待ちわびた瞬間を噛みしめている。アンコールの"All My Friends"はまるで雨の続いた1日のエンドロールのようにドラマティックに鳴り響いた。

本編が終わってもRed Marqueeでは朝まで音が続く。この日はA Guy Called Geraldがオールドスクールなテクノでフロアを沸かせていた。後にはNina Kravizが控える完璧な流れであったが、探検がてら足を伸ばしたのはPyramid Garden。テントサイトに併設するこのステージは、この時間になると就寝前のチルアウトスペースとして機能している。コーヒー、焚き火とともに聴くSilent Poetsのダビーなビートは疲れた体にも染み入るようで、会場の喧騒と異なるゆったりとした時間を過ごすことが出来た。再びRed Marqueeに戻ると、Nina Kravizがトリッピーなテクノでフロアに熱気をもたらしている。持ち時間の短いフェスティバルでも安易なピークタイムは作らず、無機質なトラックにアシッドなベースラインを絡ませるストイックなセットで、遊び慣れた精鋭達が夜更けを楽しんでいた。

最終日、幸い雨はパラつく程度に落ち着いた。Real EstateやLukas Grahamといったアクトを覗き、日本最長のロープウェーであるドラゴンドラに乗車する。澄んだ小川やエメラルドグリーンの湖を眼下に見下ろしながらアップダウンを繰り返す20分ほどの空中散歩はちょっとしたアトラクションのようだ。頂上駅に降りると、高原地帯の心地よい風と共に芯の太いキックの音が聞こえてくる。誘われるままに行ってみるとDay Dreamingでは日本を代表するDJデュオのForce Of Natureうねるようなベースラインをが響かせ、エネルギーを持て余したダンサー達が大地を踏みしめていた。アンダーグラウンドな雰囲気が漂うこの小さなステージはレイブカルチャーのプリミティブな衝動を思い出すようだった。

夕暮れ時になりWhite StageではBonoboのパフォーマンスが始まる。日本初のライブセットということもあり規制がかかるほどの混雑が注目度の高さを表していた。霧がかった幽玄なムードの中に、"Migration"の流麗なメロディがこだまする。緩急をつけた流れで沸々と高められたボルテージは中盤の"Cirrus"で一気に爆発させ、クライマックスへ向けて加速していく。環境、映像、そして音によって描かれるサウンドスケープが三位一体となり、風光明媚なBonoboの世界観を印象づけていた。

Lordeの弱冠にして貫禄すら感じさせるステージに続いて大トリを務めたのは、アイスランドの歌姫のBjörkだ。Fuji Rockへの出演は3回目だが、サウンドの司令塔にArcaを据えてからは大規模なツアーを行っておらず、希少性の高いライブに多くの聴衆が詰めかけていた。ストリングス部隊に続いて奇抜な衣装で登場したBjörkが"Stonemilker”を歌い始めた瞬間に空気は一変し、その圧倒的な存在感に思わず息を呑む。Björkのパフォーマンスにおけるアートとしての性質はフェスティバルだからといって失われるものではない。むしろBjörkの歌声がストリングスの音色を纏って山々に響き渡るさまは、ここにしかない特別な趣がある。新旧バランス良く構成されたセットリストで超人的な才能を見せつけ、アンコールの"Hyperballad"では後方から花火が打ち上がる大団円の幕引きを迎えた。

メインステージが終わった後のオアシス(フードエリア)では、仲間同士で語らいながら夜遅くまで祭りの余韻を楽しんでいる。改めて見渡すと、フェスティバルが一般的に若者文化といわれる中で、Fuji Rockは比較的年齢層が高い。これは20年の歴史を誇るFuji Rockが如何にオーディエンスに愛され、支持を獲得してきたかの証左であろう。彼らのようなリピーターにとってFuji Rockは毎年の恒例行事であり、いわば聖地巡礼のようなものだ。年とともに趣味を「卒業」してしまう人もいるが、Fuji Rockは参加者の愛着を並々ならぬものに育てることに成功している。例え家庭を持って遊びにこれなくなったとしても、数年後には子供を連れて再び戻ってくるのだ。キッズランドのようなファシリティによる後押しもあり、Fuji Rockはまさに帰るべき場所として定着してきた。

一方、フェスティバルが発展的に継続していくためには新陳代謝も不可欠だ。近年では来場者層の拡大をねらったラインナップの多様化が見受けられ、こうしたマーケティング面での奏功はチケットのソールドアウトが物語っている。また、海外からもその特異性に注目が集まっている。アーティストも口々にその自然の美しさに言及するロケーションはもちろん、会場のクリーンさや環境保全への取り組みもビジターには目新しく魅力的に映るようだ。国外需要の高まりがラインナップにも影響も及ぼせば、国内と海外での人気の格差が大きなアーティストが出演しやすくなるという恩恵もある。

片やこうした新規流入がマナーの低下に繋がる場合もあり、世界一クリーンなフェスティバルであり続けるために統制を図っていく必要はあるだろう。しかしながら、音楽産業でさえガラパゴス化したこの極東の地で、Fuji Rockは人種、年齢や趣向を超えて、あらゆる人が一つの音に身を任せる事のできる唯一の場所となりつつあるのではないだろうか。そうして帰りのゲートを潜ればもう来年のことを考えている。またラインナップの発表に一喜一憂しながら当日を迎え、結局は満喫してしまうのだろう。すっかりこの地に飼いならされた我々は、まだまだ卒業の目処が立ちそうにない。

2日目も終日雨模様が続いた。もちろん晴れるに越したことはないが、手慣れた様子のフジロッカーは悪天候さえも楽しんでいるように見える。そんなFuji Rockと雨のシナジーを象徴していたのが、夕時にスタートしたThe Avalanchesだ。サンプリング主体のデュオによるバンド編成のセットは、コール&レスポンスで盛り立て、The ClashやBeatlesのようなロッククラシックを挟む心憎い演出で、雨の降りしきるGreen Stageをダンスフロアへと変貌させていく。最後の"Since I Left You"では皆が一斉にジャンプし、色とりどりのレインウェアが飛び跳ねる様は実に壮観であった。続いてWhite Stageに向かうと、カルフォルニアのヒップホップバンド、Death Gripsのライブが始まる。歪んだノイズと激甚のドラムに怒気を含んだラップが一体となって大きな熱量を生み出し、オーディエンスに襲いかかるように押し寄せる。殺気に煽られるかのようにステージ前ではモッシュやダイブが次々と巻き起こった。その鬼気迫るパフォーマンスに、破天荒なエピソードで知られる彼らを怖いもの見たさで集まった聴衆すらも釘付けにしていたようだ。

2日目も終日雨模様が続いた。もちろん晴れるに越したことはないが、手慣れた様子のフジロッカーは悪天候さえも楽しんでいるように見える。そんなFuji Rockと雨のシナジーを象徴していたのが、夕時にスタートしたThe Avalanchesだ。サンプリング主体のデュオによるバンド編成のセットは、コール&レスポンスで盛り立て、The ClashやBeatlesのようなロッククラシックを挟む心憎い演出で、雨の降りしきるGreen Stageをダンスフロアへと変貌させていく。最後の"Since I Left You"では皆が一斉にジャンプし、色とりどりのレインウェアが飛び跳ねる様は実に壮観であった。続いてWhite Stageに向かうと、カルフォルニアのヒップホップバンド、Death Gripsのライブが始まる。歪んだノイズと激甚のドラムに怒気を含んだラップが一体となって大きな熱量を生み出し、オーディエンスに襲いかかるように押し寄せる。殺気に煽られるかのようにステージ前ではモッシュやダイブが次々と巻き起こった。その鬼気迫るパフォーマンスに、破天荒なエピソードで知られる彼らを怖いもの見たさで集まった聴衆すらも釘付けにしていたようだ。 破天荒という意味では2日目のヘッドライナーであるAphex Twin抜きには語れない。かつて初回のFuji Rockに出演した際はステージ上の犬小屋の中でプレーしたという逸話が残っているのだから、何が起きてもおかしくない。雨足が強まる中、毒気を全面に押し出したセットではオーディエンスが一気に離れてしまう不安もあったが、ボトムヘビーなブレークビーツで幕を開けたパフォーマンスは次第にイーブンキック主体のソリッドなテクノへと遷移し、レーザー、ストロボといった視覚効果と相まって、Green Stageを深夜のクラブにいるかのように錯覚させる。映像でも日本の政治や芸能に関する時事ネタを織り交ぜ、そのサービス精神が不気味なほど。と思えば終盤にはちゃぶ台を返すかのごとく狂気のノイズを暴力的にぶちまけた。結局我々は手のひらで踊らされてのだ。やはりRichard、食えない男である。

破天荒という意味では2日目のヘッドライナーであるAphex Twin抜きには語れない。かつて初回のFuji Rockに出演した際はステージ上の犬小屋の中でプレーしたという逸話が残っているのだから、何が起きてもおかしくない。雨足が強まる中、毒気を全面に押し出したセットではオーディエンスが一気に離れてしまう不安もあったが、ボトムヘビーなブレークビーツで幕を開けたパフォーマンスは次第にイーブンキック主体のソリッドなテクノへと遷移し、レーザー、ストロボといった視覚効果と相まって、Green Stageを深夜のクラブにいるかのように錯覚させる。映像でも日本の政治や芸能に関する時事ネタを織り交ぜ、そのサービス精神が不気味なほど。と思えば終盤にはちゃぶ台を返すかのごとく狂気のノイズを暴力的にぶちまけた。結局我々は手のひらで踊らされてのだ。やはりRichard、食えない男である。 Aphex Twinに翻弄される中、俄かにWhite Stageに向かう人が増え始める。何分Fuji RockにおけるLCD Soundsystem待望の声は大きい。再始動後の初来日であることはもちろん、活動休止直前の2010年出演時は裏の時間のGreen StageにAtoms For Peaceの世界的に貴重なライブが控えており、泣く泣く切り上げたものも多かったのだ。そんな思いを知ってか、スタートから「時は来た」と歌う"Us v Them"で我々をミラーボールの下に迎え入れ、熱のこもったボーカルと小気味よいグルーヴでダンスへの渇望を爆発させる。キャリアを総括した選曲に新曲を交えた渾身のフルセットに、オーディエンスは待ちわびた瞬間を噛みしめている。アンコールの"All My Friends"はまるで雨の続いた1日のエンドロールのようにドラマティックに鳴り響いた。 本編が終わってもRed Marqueeでは朝まで音が続く。この日はA Guy Called Geraldがオールドスクールなテクノでフロアを沸かせていた。後にはNina Kravizが控える完璧な流れであったが、探検がてら足を伸ばしたのはPyramid Garden。テントサイトに併設するこのステージは、この時間になると就寝前のチルアウトスペースとして機能している。コーヒー、焚き火とともに聴くSilent Poetsのダビーなビートは疲れた体にも染み入るようで、会場の喧騒と異なるゆったりとした時間を過ごすことが出来た。再びRed Marqueeに戻ると、Nina Kravizがトリッピーなテクノでフロアに熱気をもたらしている。持ち時間の短いフェスティバルでも安易なピークタイムは作らず、無機質なトラックにアシッドなベースラインを絡ませるストイックなセットで、遊び慣れた精鋭達が夜更けを楽しんでいた。

Aphex Twinに翻弄される中、俄かにWhite Stageに向かう人が増え始める。何分Fuji RockにおけるLCD Soundsystem待望の声は大きい。再始動後の初来日であることはもちろん、活動休止直前の2010年出演時は裏の時間のGreen StageにAtoms For Peaceの世界的に貴重なライブが控えており、泣く泣く切り上げたものも多かったのだ。そんな思いを知ってか、スタートから「時は来た」と歌う"Us v Them"で我々をミラーボールの下に迎え入れ、熱のこもったボーカルと小気味よいグルーヴでダンスへの渇望を爆発させる。キャリアを総括した選曲に新曲を交えた渾身のフルセットに、オーディエンスは待ちわびた瞬間を噛みしめている。アンコールの"All My Friends"はまるで雨の続いた1日のエンドロールのようにドラマティックに鳴り響いた。 本編が終わってもRed Marqueeでは朝まで音が続く。この日はA Guy Called Geraldがオールドスクールなテクノでフロアを沸かせていた。後にはNina Kravizが控える完璧な流れであったが、探検がてら足を伸ばしたのはPyramid Garden。テントサイトに併設するこのステージは、この時間になると就寝前のチルアウトスペースとして機能している。コーヒー、焚き火とともに聴くSilent Poetsのダビーなビートは疲れた体にも染み入るようで、会場の喧騒と異なるゆったりとした時間を過ごすことが出来た。再びRed Marqueeに戻ると、Nina Kravizがトリッピーなテクノでフロアに熱気をもたらしている。持ち時間の短いフェスティバルでも安易なピークタイムは作らず、無機質なトラックにアシッドなベースラインを絡ませるストイックなセットで、遊び慣れた精鋭達が夜更けを楽しんでいた。 最終日、幸い雨はパラつく程度に落ち着いた。Real EstateやLukas Grahamといったアクトを覗き、日本最長のロープウェーであるドラゴンドラに乗車する。澄んだ小川やエメラルドグリーンの湖を眼下に見下ろしながらアップダウンを繰り返す20分ほどの空中散歩はちょっとしたアトラクションのようだ。頂上駅に降りると、高原地帯の心地よい風と共に芯の太いキックの音が聞こえてくる。誘われるままに行ってみるとDay Dreamingでは日本を代表するDJデュオのForce Of Natureうねるようなベースラインをが響かせ、エネルギーを持て余したダンサー達が大地を踏みしめていた。アンダーグラウンドな雰囲気が漂うこの小さなステージはレイブカルチャーのプリミティブな衝動を思い出すようだった。 夕暮れ時になりWhite StageではBonoboのパフォーマンスが始まる。日本初のライブセットということもあり規制がかかるほどの混雑が注目度の高さを表していた。霧がかった幽玄なムードの中に、"Migration"の流麗なメロディがこだまする。緩急をつけた流れで沸々と高められたボルテージは中盤の"Cirrus"で一気に爆発させ、クライマックスへ向けて加速していく。環境、映像、そして音によって描かれるサウンドスケープが三位一体となり、風光明媚なBonoboの世界観を印象づけていた。 Lordeの弱冠にして貫禄すら感じさせるステージに続いて大トリを務めたのは、アイスランドの歌姫のBjörkだ。Fuji Rockへの出演は3回目だが、サウンドの司令塔にArcaを据えてからは大規模なツアーを行っておらず、希少性の高いライブに多くの聴衆が詰めかけていた。ストリングス部隊に続いて奇抜な衣装で登場したBjörkが"Stonemilker”を歌い始めた瞬間に空気は一変し、その圧倒的な存在感に思わず息を呑む。Björkのパフォーマンスにおけるアートとしての性質はフェスティバルだからといって失われるものではない。むしろBjörkの歌声がストリングスの音色を纏って山々に響き渡るさまは、ここにしかない特別な趣がある。新旧バランス良く構成されたセットリストで超人的な才能を見せつけ、アンコールの"Hyperballad"では後方から花火が打ち上がる大団円の幕引きを迎えた。

最終日、幸い雨はパラつく程度に落ち着いた。Real EstateやLukas Grahamといったアクトを覗き、日本最長のロープウェーであるドラゴンドラに乗車する。澄んだ小川やエメラルドグリーンの湖を眼下に見下ろしながらアップダウンを繰り返す20分ほどの空中散歩はちょっとしたアトラクションのようだ。頂上駅に降りると、高原地帯の心地よい風と共に芯の太いキックの音が聞こえてくる。誘われるままに行ってみるとDay Dreamingでは日本を代表するDJデュオのForce Of Natureうねるようなベースラインをが響かせ、エネルギーを持て余したダンサー達が大地を踏みしめていた。アンダーグラウンドな雰囲気が漂うこの小さなステージはレイブカルチャーのプリミティブな衝動を思い出すようだった。 夕暮れ時になりWhite StageではBonoboのパフォーマンスが始まる。日本初のライブセットということもあり規制がかかるほどの混雑が注目度の高さを表していた。霧がかった幽玄なムードの中に、"Migration"の流麗なメロディがこだまする。緩急をつけた流れで沸々と高められたボルテージは中盤の"Cirrus"で一気に爆発させ、クライマックスへ向けて加速していく。環境、映像、そして音によって描かれるサウンドスケープが三位一体となり、風光明媚なBonoboの世界観を印象づけていた。 Lordeの弱冠にして貫禄すら感じさせるステージに続いて大トリを務めたのは、アイスランドの歌姫のBjörkだ。Fuji Rockへの出演は3回目だが、サウンドの司令塔にArcaを据えてからは大規模なツアーを行っておらず、希少性の高いライブに多くの聴衆が詰めかけていた。ストリングス部隊に続いて奇抜な衣装で登場したBjörkが"Stonemilker”を歌い始めた瞬間に空気は一変し、その圧倒的な存在感に思わず息を呑む。Björkのパフォーマンスにおけるアートとしての性質はフェスティバルだからといって失われるものではない。むしろBjörkの歌声がストリングスの音色を纏って山々に響き渡るさまは、ここにしかない特別な趣がある。新旧バランス良く構成されたセットリストで超人的な才能を見せつけ、アンコールの"Hyperballad"では後方から花火が打ち上がる大団円の幕引きを迎えた。

メインステージが終わった後のオアシス(フードエリア)では、仲間同士で語らいながら夜遅くまで祭りの余韻を楽しんでいる。改めて見渡すと、フェスティバルが一般的に若者文化といわれる中で、Fuji Rockは比較的年齢層が高い。これは20年の歴史を誇るFuji Rockが如何にオーディエンスに愛され、支持を獲得してきたかの証左であろう。彼らのようなリピーターにとってFuji Rockは毎年の恒例行事であり、いわば聖地巡礼のようなものだ。年とともに趣味を「卒業」してしまう人もいるが、Fuji Rockは参加者の愛着を並々ならぬものに育てることに成功している。例え家庭を持って遊びにこれなくなったとしても、数年後には子供を連れて再び戻ってくるのだ。キッズランドのようなファシリティによる後押しもあり、Fuji Rockはまさに帰るべき場所として定着してきた。 一方、フェスティバルが発展的に継続していくためには新陳代謝も不可欠だ。近年では来場者層の拡大をねらったラインナップの多様化が見受けられ、こうしたマーケティング面での奏功はチケットのソールドアウトが物語っている。また、海外からもその特異性に注目が集まっている。アーティストも口々にその自然の美しさに言及するロケーションはもちろん、会場のクリーンさや環境保全への取り組みもビジターには目新しく魅力的に映るようだ。国外需要の高まりがラインナップにも影響も及ぼせば、国内と海外での人気の格差が大きなアーティストが出演しやすくなるという恩恵もある。 片やこうした新規流入がマナーの低下に繋がる場合もあり、世界一クリーンなフェスティバルであり続けるために統制を図っていく必要はあるだろう。しかしながら、音楽産業でさえガラパゴス化したこの極東の地で、Fuji Rockは人種、年齢や趣向を超えて、あらゆる人が一つの音に身を任せる事のできる唯一の場所となりつつあるのではないだろうか。そうして帰りのゲートを潜ればもう来年のことを考えている。またラインナップの発表に一喜一憂しながら当日を迎え、結局は満喫してしまうのだろう。すっかりこの地に飼いならされた我々は、まだまだ卒業の目処が立ちそうにない。

メインステージが終わった後のオアシス(フードエリア)では、仲間同士で語らいながら夜遅くまで祭りの余韻を楽しんでいる。改めて見渡すと、フェスティバルが一般的に若者文化といわれる中で、Fuji Rockは比較的年齢層が高い。これは20年の歴史を誇るFuji Rockが如何にオーディエンスに愛され、支持を獲得してきたかの証左であろう。彼らのようなリピーターにとってFuji Rockは毎年の恒例行事であり、いわば聖地巡礼のようなものだ。年とともに趣味を「卒業」してしまう人もいるが、Fuji Rockは参加者の愛着を並々ならぬものに育てることに成功している。例え家庭を持って遊びにこれなくなったとしても、数年後には子供を連れて再び戻ってくるのだ。キッズランドのようなファシリティによる後押しもあり、Fuji Rockはまさに帰るべき場所として定着してきた。 一方、フェスティバルが発展的に継続していくためには新陳代謝も不可欠だ。近年では来場者層の拡大をねらったラインナップの多様化が見受けられ、こうしたマーケティング面での奏功はチケットのソールドアウトが物語っている。また、海外からもその特異性に注目が集まっている。アーティストも口々にその自然の美しさに言及するロケーションはもちろん、会場のクリーンさや環境保全への取り組みもビジターには目新しく魅力的に映るようだ。国外需要の高まりがラインナップにも影響も及ぼせば、国内と海外での人気の格差が大きなアーティストが出演しやすくなるという恩恵もある。 片やこうした新規流入がマナーの低下に繋がる場合もあり、世界一クリーンなフェスティバルであり続けるために統制を図っていく必要はあるだろう。しかしながら、音楽産業でさえガラパゴス化したこの極東の地で、Fuji Rockは人種、年齢や趣向を超えて、あらゆる人が一つの音に身を任せる事のできる唯一の場所となりつつあるのではないだろうか。そうして帰りのゲートを潜ればもう来年のことを考えている。またラインナップの発表に一喜一憂しながら当日を迎え、結局は満喫してしまうのだろう。すっかりこの地に飼いならされた我々は、まだまだ卒業の目処が立ちそうにない。